Ségurant, le Chevalier au Dragon : un héros tombé dans l’oubli

Petite introduction :

Et me voilà de retour pour ma deuxième critique sur Ségurant, la première reconstitution d’Emanuele Arioli. Oui, j’ai fait les choses dans le désordre, mais mes souvenirs d’Alexandre étant bien plus frais, j’ai commencé commencer par là. Et je ne pouvais pas parler de la deuxième reconstitution d’Emanuele Arioli sans parler de la première. (Pour lire la chronique sur Alexandre, c’est par ici).

Ségurant est plus ancien qu’Alexandre, puisque la « version cardinale » (c’est-à-dire la première version) date de la fin du XIIIe siècle. Pour rappel, la légende d’Alexandre l’Orphelin daterait, selon Arioli, du XIVe siècle.

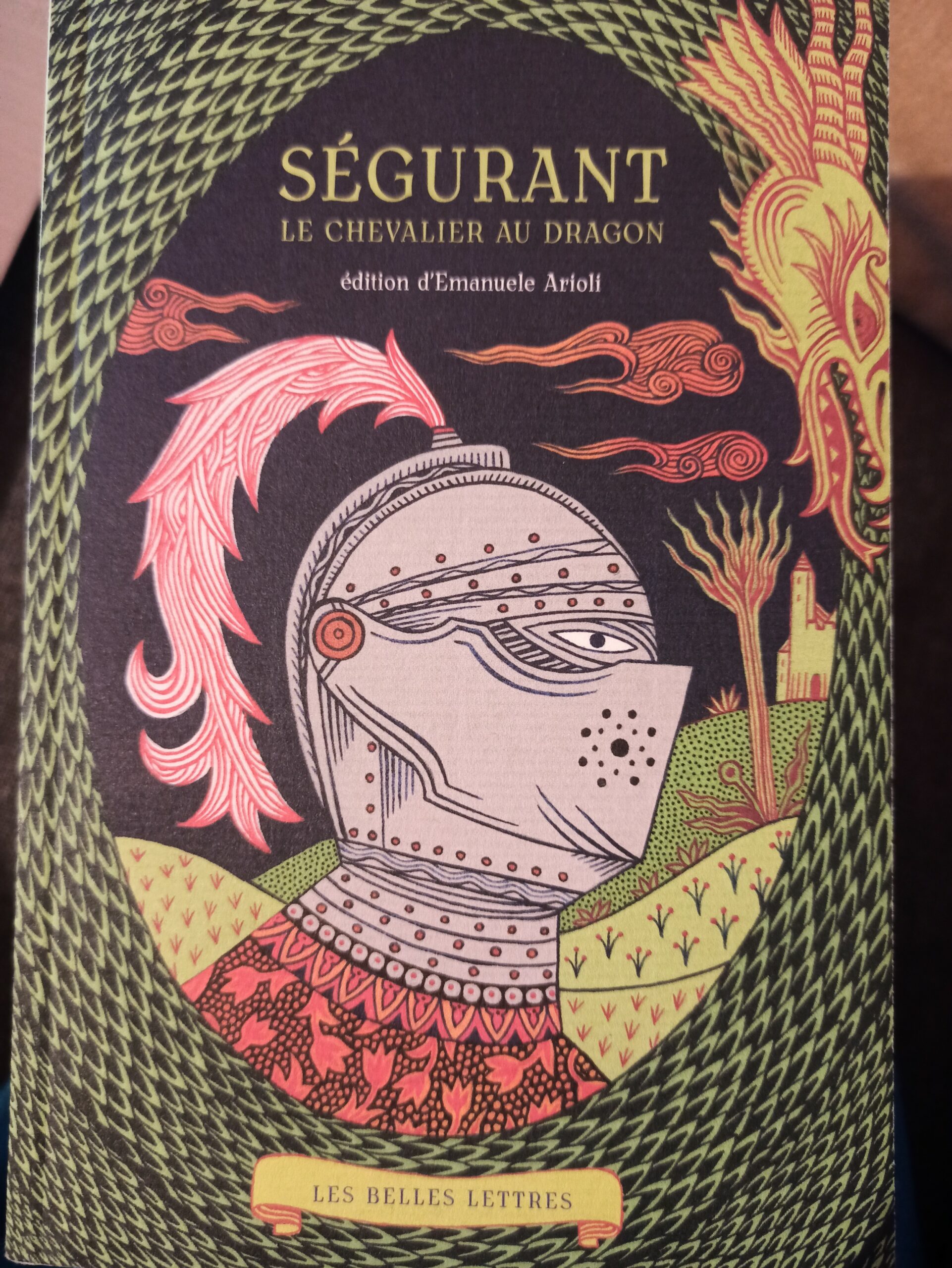

Si la légende d’Alexandre était résumée dans Le Morte d’Arthur de Thomas Malory, cela n’a pas été le cas pour celle de Ségurant. N’étant pas resté dans le canon arthurien, Ségurant a peu à peu sombré dans l’oubli, jusqu’aux recherches d’Arioli qui ont permis l’édition de ce livre aux Belles Lettres.

Ségurant, le Chevalier au Dragon : mais de quoi ça parle ?

Résumé : Originaire de l’Île Non Sachante, Ségurant le Brun est adoubé par son grand-père après avoir tué tous les lions qui s’y trouvaient. En quête de gloire et d’aventures, Ségurant atteint le royaume de Logres, et, au cours d’un tournoi à Winchester, bat plusieurs chevaliers de la Table Ronde (Gauvain, Yvain, Tristan…). La fée Morgane et son amie, Sybille l’enchanteresse, voyant la force de Ségurant, décident de se débarrasser de lui. Elles invoquent alors Lucifer et lui font prendre la forme d’un dragon, puis le font apparaître au tournoi. Ségurant prend son courage à deux mains et décide de l’affronter. Mais le dragon illusoire s’enfuit, Ségurant à ses trousses…

Critique : version courte

Ségurant est sympathique, même si, comme dit précédemment, j’ai préféré Alexandre. Tout comme ce dernier, Ségurant est parsemé de belles enluminures, tirées des manuscrits d’origine.

exemple d’enluminure

Je pense qu’à l’instar d’Alexandre, Ségurant est parfait pour se lancer dans la littérature médiévale. Non seulement l’édition est de très bonne facture, mais le texte est aussi très accessible. Petit bémol déjà mentionné dans l’article sur Alexandre, qui risque peut-être de rebuter certains lecteurs : le style « place du marché ». Les nombreuses marques d’oralité comme « Que vous dire ? » en début de paragraphe ou encore « Le conte cesse maintenant de parler de… » à la fin de chaque chapitre. Si ces tournures ne me gênent pas outre mesure (peut-être par habitude), nul doute que ce style très éloigné de nos canons littéraires ne fera pas l’unanimité. Cela implique également de nombreuses redites : chaque dame ou demoiselle introduite est la plus belle du royaume (mais c’est un motif que l’on trouve dans presque tous les romans médiévaux), et Ségurant précipite chaque ennemi « dans un tel état qu’un médecin lui serait inutile » (variante : « d’une telle manière qu’il ne pourra jamais se relever »). Si vous êtes joueur/euse et que vous tenez bien l’alcool, vous pourriez presque en faire un jeu à boire.

Autre point que j’avais déjà abordé dans Alexandre : l’humour farcesque. Alors que le comique médiéval se retrouve essentiellement dans les farces et les fabliaux, il est, dans Ségurant et Alexandre, très présent. Ségurant a un appétit d’ogre, ce qui ne manque pas de faire rire aux éclats d’autres personnages qui le compare à un loup. En le voyant manger autant, certains personnages se demandent même si la mère de Ségurant n’aurait pas certains vices à confesser…

Finalement, Ségurant est un peu comme un héros de shônen.

Critique détaillée

(Attention, cette partie peut révéler des éléments de l’intrigue, ainsi que celle d’Alexandre)

On peut regretter que le dragon en question ne soit finalement qu’une illusion. On peut aussi regretter que l’apparition du dragon soit aussi tardive dans le récit, puisque, pendant la majeure partie du roman, je n’ai eu de cesse de me demander « mais où est ce #?%!^* de dragon ? » Si l’entrée en scène tardive du dragon-illusion peut être frustrante pour les lecteurs, elle est en fait logique. La poursuite du dragon n’est pas une péripétie parmi tant d’autres, elle n’est pas même la péripétie principale. Elle représente purement et simplement la fin de Ségurant en tant que personnage, destiné à tomber dans l’oubli (intradiégétique et, ironiquement, extradiégétique). La poursuite du dragon, c’est à la fois l’apothéose et l’élément de résolution du récit. Morgane a vaincu Ségurant, mais ni les lecteurs, ni lui-même ne le savent encore. Tout comme Alexandre, qui ne parviendra jamais à assouvir sa vengeance sur le roi Marc, Ségurant poursuit une illusion jusqu’à l’oubli. Seule une continuation du XVe siècle conduit à un dénouement heureux, dans lequel Ségurant tue le dragon et finit désensorcelé.

En vérité, on pourrait presque traiter Ségurant et Alexandre comme un diptyque, tant les deux récits présentent des similitudes bien spécifiques à eux : Ségurant et Alexandre sont voués à échouer dans leur quête respective, les magiciennes, et plus particulièrement Morgane et Sybille l’enchanteresse, sont des antagonistes principales, et les deux récits sont teintés d’un humour grotesque d’ordinaire absent des romans arthuriens. Ségurant et Alexandre sont pourtant bien différents, presque à l’opposé l’un de l’autre : le premier combat des lions sur une île, mange comme dix et préfère les amitiés viriles à la compagnie des dames (dans une continuation, il empêche même le jugement de Dinadan, coupable de viol sur une jeune paysanne). Le second est d’une grande beauté, plus courtois, et a beaucoup de succès auprès des femmes.

Bref, je vous recommande vivement ces deux romans si vous souhaitez approfondir votre culture littéraire, ou que vous souhaitez vous lancer dans la littérature médiévale.

Le GIF provient de Ténor.

Continuez ainsi !

On sent avec votre critique le plaisir de lecture ! Alexandre figure dans ma liste de lecture, Segurant dans les belle découvertes ! Merci !

Merci beaucoup ! En effet, je prends autant de plaisir à écrire mes critiques qu’à lire les romans en question !